Résumé :

Malraux cinéaste voyait dans un camion hérissé de baïonnettes le symbole du siècle. Avec Hyvernaud, c’est un tout autre carrosse qui nous est réservé : le wagon à vaches. Les vaches, c’est nous, c’est l’homme, empêtré dans de petites lâchetés, et qui, lentement, s’enfonce dans la boue noire de sa salauderie originelle. D’ordinaire, la vache, elle paît paisible dans son pré vert. Le ruminant hyvernaldien, lui, est en rupture de pacage, mais à plein dans les fils électriques. Sorti à coups de trique de son sofa herbeux, il besogne son rafistolage. On est donc là, dans le wagon, sardines sans huile, tassés, guettant le filet d’air glacé, en route pour on ne sait où… À l’arrivée, ce sera le gros baiser d’un mandrin en plein front, la mort.

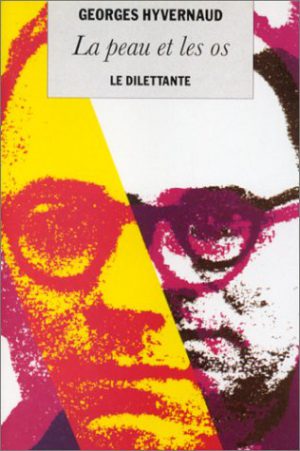

On en parle :

Georges Hyvernaud (1902-1983) a vécu comme il est mort, sans bruit.(…) D’une ponctuation à l’autre, avec un rien de mots, Hyvernaud règle son compte à la médiocrité. On se trouve bien bête d’affirmer aujourd’hui que cet homme-là avait un don : l’écriture.

Martine Laval, Télérama.

Son monde, ses obsessions sont celles d’un Céline dont il épouse la noire mysanthropie mais sans le lyrisme dément auquel il préféra toujours cette exaspération sèche, lapidaire et résignée, qui en fait le chantre acharné, économe au millimètre, du désespoir absolu.

Gérard Pussey, Elle.

Hyvernaud, avec des mots qui cherchent le plus court chemin d’un point à un point-virgule, pèse de toute sa langue, de tout son poids, de tout son temps, lentement. Il assène limpidement avec une ironie désenchantée, une sècheresse dans la voix, une grande modestie et une extrême lucidité. Sa plume est riche, poétique, rythmée, cinglante.

Pascale Arguedas, Calou, L’ivre de lecture.